你不幹,有人幹

車輪每碾過一米,離老黃貴州老家的房子蓋好,就又近了一點

這是他攢錢造的第二幢房子。

老黃的頭發又長又塌地耷拉在腦門上,灰色Polo衫起了球,看起來對自己疏於打理。他的精力都用在開車賺錢上,從出車到收車,一天要在車上18個小時,他是其他網約車司機嘴裏“快要住在車上”的人。

老黃賣命的原因是兩個孩子都是“男娃娃”,按照當地的習俗,男娃娃必須得有房子,盡管他們一個正在上小學,另一個才5歲。

老黃今年37歲,一個月不休息,刨去成本,能靠開網約車到手拿到2萬到2萬5千元左右,這筆錢是靠每單平均20塊的特惠訂單攢出來的。

這是多數快車司機痛恨,卻不得不接的。

老黃比其他人坦然,搶短途的特惠單,一公裏賺2塊錢,他不嫌便宜。每天跑個“一管半”,即電車充一次電,跑1.5倍續航,大約700公裏,刨去空跑的裏程,一天還能有500—600公裏的跑車距離。

“再不幹就幹不動了。”老黃被一種無以為繼的焦慮驅使著。他從前開渣土車,每個月晨昏顛倒,也隻能賺一萬出頭。當上網約車司機後,到手的薪水還是增加了,他說“每個月31天,恨不得幹35天”。

老黃這樣的司機,卻在網約車司機鄙視鏈的最底層。

能賺錢,但是辛苦,也拖累別人把網約車司機的內卷帶向更深一層,明明大家可以抱團抵製平台之間打價格戰,但正因老黃們的存在,使得平台一步步向內降本。

無論是誰,隻要還想幹網約車,就不得不以更長的時間來熬流水。

曾經,失意的人們把開網約車當做失業的一條退路,而現在,這裏已經是一片紅海。

2018年,在餐飲創業失敗之後,王振開始開網約車,當時一天出去跑個八小時,賺三四百元,刨去油錢等成本,一天還能收入200元錢,一個月6000元在王振所在的北方三線城市來說不算低。

拉不下臉回去上班,創業又擔心風險,王振就這樣一邊開網約車,一邊尋找人生的轉機。

“當時就是想開網約車過渡一下。”結果一過渡就是5年,從三線的東北小城開到上海,王振仍然在創業沒本錢、上班收入更低的死循環裏打轉,而網約車的境況已經急轉直下。

上海曾經是王振眼裏的網約車最後一塊淨土,這是全國客單價最高的城市,單量也足。

在今年之前,來上海開網約車的人隻要踏踏實實地幹,至少維持生計不成問題。王振回憶,去年一天跑12個小時,能維持一萬五以上的收入。

按照網約車的行情,每年2月、3月是旺季。過年期間單多車少,司機接每一單都有補貼。或許滴滴平台的回歸也給了網約車司機信心,“那會兒在上海市跑車,隻要是個人,早出晚歸基本賺1000塊錢是妥了。”王振說道。

沒車的人租車也要湧入上海開網約車,當時上海的租車公司都是空車狀態,車全部被租走了。

然而,三月一過,網約車的淡季來臨,司機的收入出現了波動,但這次波動卻比以往更讓司機擔憂。

平台優惠力度越來越大,30公裏的單子原本價格在100元左右,後來,王振發現,36公裏的特惠訂單才70多元。盡管乘客和司機的計價方式不同,但司機普遍認為,價格降低的幅度與到手酬勞的降低幅度趨同,平台就是從司機身上摳出錢來給乘客。

王振回憶,好多人和他一樣,被推著卷入這場低價的爛仗之中。特惠訂單以先搶單,後派單的形式慢慢推廣,強派的模式會比搶單的模式多給司機幾塊錢。

一開始,王振所在的平台特惠訂單的價格還是比其他平台的實時計價單更高,但3月以後,價格有了明顯下跌,平台給不主動接特惠單的司機加的幾塊錢,在王振看來總有一點屈辱的意味。

他想,平台這麽做,就是在測試司機的底線,一旦搶單的人多了,這個價格會繼續下調。他認為平台的目的隻有一個:為了試出這個價格低到多少,才既有人接單,又能保持價格優勢。

除了收入降低,司機多的間接影響是平台對他們的訴求不夠重視。他回憶起自己最累的一天,從早晨五點多出發,晚上十一點多收車,隻跑了400多元錢,還跟乘客起了爭執。

隻能收十幾塊錢的單子,拉了三個人,三個人從車後座拿出行李的時候,還想一人拿一瓶水但不給錢,老李因為這一單原本賺不了多少卻要搭6塊錢的單子跟乘客吵了起來。

被投訴後,他擺出所有證據,但平台仍然判定他有責。司機之間流傳,該平台會有兩次申訴機會,第一次是機器,第二次才是人工。根據司機們的體驗,他們第一次常常落敗,但又無法發起第二次。

在如此壓抑的氛圍下,王振堅持下去的理由是他起碼在用自己的車幹活,而一些在上海租車的網約車司機,每月光租金就要付掉6000—7200元左右,加上吃飯,租房,一些網約車司機最後到手隻剩六七千元,有些人指望這份工作養老婆孩子一家。

王振想到這些人的境遇,覺得自己還算幸運。

你不幹,有的是人幹。王振這麽勸自己,也這麽勸別人。

這種事發生在上海,也發生在杭州、鄭州、北京、長沙……

東方不亮西方亮

互聯網產業時評人張書樂認為,隻有出租車體驗的低端網約車市場已經飽和,這是個不爭的事實,用戶消費頻率不會再爆發了。

但在高端市場,似乎別有洞天。

李然是廣州的專車司機,他在四個月前加入滴滴的專車業務。

廣州雖然不限製車證、人證的發放,但滴滴平台對專車司機嚴格控製名額,出一個才能進一個。

相比於快車司機,專車司機的準入門檻更高,李然需要報名,通過服務測試、心理素質測試等各方麵的考核後,才能上崗。

他對快車飽和的現象有所察覺,但這樣的危機感並沒有蔓延到他,他仍然每天跑14小時,其中有2—4小時的休息時間。

他很少去勾選接給乘客打折的按鈕。如果司機不勾選,平台不會強製派這樣的單子給專車司機,代價是等待接單的時間長一點。

即便不去搶更多折扣訂單,李然開專車每月流水也能在1.5萬—1.8萬元左右,除去租車的5700元和充電、停車約800元費用,每月到手大約在1萬元左右。

他近三年的目標是成為一名豪華車司機,他認為,至少在三年內,中高端的市場不會失衡,商務出行需求正在複蘇中。

如果說李然是因為入行不久才有這樣的期待,那麽從業已有6年的網約車司機李泉的想法,或許更能反映真實情況。

疫情期間,在北京的李泉報名過一次豪華車司機,等了兩個多月收到麵試通知。他當時看的豪華車是一款奔馳,租金要一萬六千元,押金四萬元,加上其他的物料還有2000元的費用,這筆錢他還拿得出。但當時疫情嚴重,李泉沒去麵試,之後再報名,沒再收到通知。

現在,他有點懊悔。豪華車司機一單到手的“起步價”是86元,是他大約要跑四單快車才能賺到的錢。中高端網約車因為人數管控的原因,隻要進去了,肯定比快車好做。至少眼下,這是網約車司機伸伸手就有可能摘得到的果子。

除了低端和中高端網約車態勢的不均衡,另一種不均衡表現在網約車平台和聚合平台之間。

開網約車平台需要有平台證,人需要“人證”(網約車駕駛員證),車需要有“車證”(車輛運輸證)。

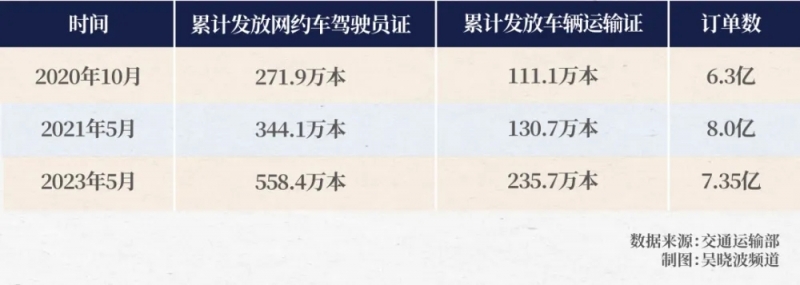

在我們截取了3個時間點的網約車監測情況後發現,網約車的運力正在呈現擴張態勢,但訂單數量的上漲並不明顯。2023年5月,“人證”數量已經是2020年10月末的2倍,但訂單量的總增長隻有16.67%。

網約車分析師盧布觀察到,現在的競爭,從平台之間的競爭,變成了平台和聚合平台之間的競爭,因為聚合平台整體價格更低,有一定競爭力。

易觀數據顯示,滴滴的市占率已從巔峰期的90%左右,在2023年年初,下降至70%—80%。此時,和滴滴成為對手的高德等其他聚合平台,在滴滴整頓的一年半期間內,市占率緩緩上升。

根據網約車焦點的整理,聚合平台數據從公開以來,在5月訂單量首次突破2億單。從去年11月到今年5月,聚合平台月訂單量一直穩步上漲。

聚合平台訂單量在全國的占比也在不斷增長,1—5月的占比分別為25.35%、25.92%、27.51%、27.76%、28.57%。

根據網約車內參的報道,今年3月6日,美團打車在內部宣布放棄自營打車業務,全麵轉向聚合模式。在盧布看來,聚合平台盈利模式更簡單,每單抽成9%到14%左右,不需要承擔司機招募、司機管理等其他成本。

以美團打車為例,美團打車正轉向聚合平台,近兩個月自營訂單大幅下跌的同時,聚合平台單量迎來了上漲。美團打車聚合平台月單量3月環比上漲27.1%,4月上漲27.3%,5月上漲22.5%。

數據與司機的感受都指向了聚合平台的上揚趨勢。

網約車司機張斌是聚合平台高德的一名司機,他在杭州每天跑車12小時,扣除3500元的租車費用,每月還能有1萬元以上的盈餘。他跑了三個月,既沒覺得被缺單、投訴等問題困擾,也沒覺得有其他事情要操心,租來的車子有保險,平台的車管會處理其他與車輛相關的事。

張斌的感受除了有平台保護新手司機的原因,還與聚合平台處於擴張期間有關。中高端市場尚且平靜,聚合平台在增長,而快車司機間的廝殺,卻很難平息。

單子便宜,限製也多

一名網約車平台從業者表示,司機的抱怨有點言過其實,乘客優惠由司機買單,是對於平台計價規則的誤解。

各家網約車平台司機收入都不是乘客實付扣除平台傭金,司乘兩端都有各自的價目表,司機的收入是根據司機的價目表計算出來的。給到乘客的優惠券也不是由司機買單,比如,乘客有一張免單券,平台補貼乘客支付0元,司機本單收入不可能是0元,司機仍然按照司機價目表去計算收入。

但即便如此,網約車價格整體下降仍然能被感知。

網約車分析師盧布觀察,不僅是一二線城市網約車司機苦於訂單價格下降,在全國三四線城市的調研中,他發現,網約車司機的生存現狀同樣艱難。他認為,行業的核心問題就是僧多粥少,單價下降。

去年上半年,和網約車司機一直打交道的盧布還發現有不少司機結伴去換車,他們把油車換成成本更低的電車,準備省點成本多賺點。

現在,遍地可見的網約車換成了電車,但擋不住客單價下降的頹勢。

以廣州為例,根據網約車內參的整理,廣州4月份網約車單車日均流水323.24元,3月份單車日均流水354.77元,單車日均還在不斷下降,但廣州4月份的車證增加超5000,人證增加超8000,這是在廣州本身有17萬車證,22萬人證的基礎上增長的。

以前每一公裏可能是兩元多,三元多,現在在廣州,基本上一公裏隻有不到兩元。這場競爭具體從哪一天開始不得而知,但隻要一家平台下場,其他平台就會快速地跟進這場價格戰之中。

全國許多城市交通運輸局網約車過剩,發布各種限製政策。

長沙、三亞等地的交通運輸局發布通告,暫停受理網約車運輸證新增業務。前段時間,遂寧、東莞、珠海、溫州、濟南等多個城市也相繼發布了網約車飽和預警。

網約車分析師盧布並不讚同這樣的管控,站在行業的角度,他傾向於人證和車證市場化,管控反而會有權力尋租的可能。

比如,現在南京要是有司機想入行,隻能到租賃公司去買車,租賃公司的車有車證,代價是租賃公司同樣的車比外麵要貴兩三萬塊錢。

其他方麵的一些限製,更早給網約車司機帶來了約束。隻有本地人能開網約車的規定,就讓很多司機感到困擾。

2016年,上海和北京先後發布了京人京車、滬人滬牌的限製,這意味著,在北京和上海,外地人很難從事網約車這一行。

東北人李泉在北京開網約車6年,一年前,他每天出車12小時能有1.8萬元左右的收入,但現在,想有這筆收入,時間延長到15個小時左右。

李泉曾想換個平台試試,還留在這個平台的原因,一是因為保障相對齊全,不會亂扣錢,二是因為以他的外地人身份,他很難在北京合規。而如果被運管抓到並罰款,他所在的平台會承擔部分費用。

他估計,沒證的北京快車可能有40萬台,有5萬台是雙證的就算很樂觀了,大家都這麽冒險在幹。

其他與我們聊天的司機也各有抱怨,總的來說,平台各自有弊端,有些平台合作的租車公司會在還車時惡意扣款,有些平台的保障機製掛一漏萬。

杭州的司機李茹曾經跑過其他平台,幾單下來,賬戶裏的數字變成負數。她覺得覆巢之下無完卵,留在大平台,起碼有一個更完備的規則以及更多雙監督的眼睛。

反擊過,但總有人更難

李茹年近50,每天在車上大約12小時,能維持一萬元左右的利潤。駕駛位的車座椅調得很靠後,後麵擠到很難再塞進一個乘客,因為腰間盤突出的問題,她隻能用這樣的姿勢“仰著開車”。

李茹牢騷滿腹,“無形的傷害是這點錢無法彌補的”“總有人更困難,你不幹別人還搶呢”。她抱怨那些恭順地接受更低價格的司機害了這個行業,抱怨早晚高峰沒有時長費,身體越來越不行了,還不得不接強派的特惠單。

但抱怨隻是無力改變的歎息。

與貨拉拉有債券投資關係的小拉出行,在2021年7月上線,已經在多個城市開展網約車業務,小拉出行以奇低的價格,席卷了網約車市場。

頗具諷刺意味的是,新聞報道中,貨拉拉和小拉出行成了提供靈活就業崗位的正麵例子,他們聲稱能提供30萬崗位,包括網約車司機、大中小貨車司機崗位,還有搬家小哥、跑腿騎手等。

小拉出行參與提供的30萬崗位,卻可能把整個行業超過550萬人的運力池攪得一團糟。有網友爆料,在貴陽,10.3公裏的訂單,小拉出行隻需要8.87元。在部分城市,小拉出行50公裏隻要60多元,60公裏隻要70多元。

貴州遵義的司機在五月末曾經集體抵製過小拉出行,他們在車尾貼上“我要吃飯,我要生活”“×拉平台真黑心,一天跑來淚水奔。除去成本剩幾分,望各司機莫入坑”等標語,但收效甚微。目前,小拉出行已經在全國22個城市落地。

我好奇地問幾個司機:為什麽不能抱團反抗?為什麽不去舉報?除了總有人能接受更低價的原因以外,在北京跑車的外地人李泉給了一個更令人辛酸的答案:“我們本身就不合法,不符合京人京車的規定,能去哪告呢?”

新的增長

對於網約車司機是否飽和的看法以及平台有哪些調整,我們嚐試聯係了多家網約車平台,隻有一家給出回應。

根據滴滴出行相關的新聞報道,滴滴通過減免補貼等促銷活動,提高用戶的使用頻率,試圖提高整體訂單量。在2022年,為幫助司機減少損失,滴滴為司機支付4.4億元補償,包括空駛補償和超時等待補償和乘客未支付的車費。

上周六,T3出行CEO崔大勇在一個論壇上表示對於“網約車市場飽和”“網約車市場見頂”等話題保持樂觀,崔大勇認為,出行行業複蘇勢頭領跑各行業,仍有較大成長空間。隨著消費的逐漸複蘇,出行行業的增長是顯而易見的,預計2023年同比增速有望超過15%。

盡管平台沒有坐以待斃,甚至對整個出行行業仍然看好,但低端網約車的困境依然無法回避。

張書樂認為,大平台的低門檻模式,勢必帶來網約車數量的飽和,但小平台特別是帶有定製網約車色彩的平台,限製了網約車總量,同時帶有一定定製色彩和具有一定安全保障,讓一部分用戶更樂意多花少量錢獲得更安全的體驗,尤其是在部分特定場景如夜間、鄉間或商務出行中。

他認為需求升級,從硬件部分入手,到提升優質服務都大有可為,網約車市場應該有新的競爭重點。

比如,T3出行有主機廠背景,汽車是可以定製化的新能源汽車,同時車輛上有物理安全服務,即乘客位置上就有報警功能,可以一鍵呼叫T3後台。滴滴等平台隻是上車後同步開啟實時錄音通信功能,還是手機App。

主機廠參與的這種網約車平台,確實可以在車子上提前做很多事,後續的拓展空間就大很多。

大量的網約車在路上,這也可能成為智能汽車自動駕駛的一個天然數據池,雲端、路端,都可以是公域的,但車端那就是私域的,未來智能汽車,真正的競爭還是在車端數據,網約車可能帶來的大數據,比私家車(路線單一、頻率不高導致實時性不強)要有很大優勢。

科技自媒體人丁道師則認為,需要提升行業整體效率,進一步降本。通過大數據,智能調度的係統升級,來提高履約效率,讓司機在單位時間內獲得更高的訂單,也是降本增效的一種辦法。他呼籲網約車平台應該有讓利思維,少抽錢,畢竟平台再困難,也困難不過勞動者。

無論是成為高端車司機,成為更高效履約的司機,還是成為升級智能汽車的網約車司機,在眼下,他們需要麵對的最殘酷的問題仍然是,與無處不在的同行競爭。

*文中網約車司機姓名均為化名。

分享免責聲明:家電資訊網站對《過剩的網約車司機 無處不在的同行競爭》一文中所陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,並請自行承擔全部責任。

本網站有部分內容均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,並不代表本網讚同其觀點和對其真實性負責,本網站無法鑒別所上傳圖片或文字的知識版權,本站所轉載圖片、文字不涉及任何商業性質,如果侵犯,請及時通知我們,本網站將在第一時間及時刪除,不承擔任何侵權責任。聯係QQ:411954607

本網認為,一切網民在進入家電資訊網站主頁及各層頁麵時已經仔細看過本條款並完全同意。敬請諒解。

(责任编辑:虹口區)